烹飪文化與飲食文化

烹飪文化是從食品加工角度來定義的🛀,是指人們在長期的飲食的製作加工過程中創造和積累的物質財富和精神財富的總和,是關於人類食物做什麽🤽♂️?怎麽做?為什麽做的學問👨🏻🦯➡️,涉及食物原料烹飪工具🅾️、烹飪工藝以及烹飪藝術等。

而飲食文化是從整個飲食消費角度來定義的,是指人們在長期的食品消費過程中創造和積累的物質、精神財富的總和。是關於人類吃什麽?怎麽吃?為什麽吃?和誰吃的學問。涉及飲食品種👮🏻♂️,飲食器具,飲食習俗,飲食服務💳,飲食心理等。簡言之,烹飪文化是在生產製作加工過程中產生的,是一種生產文化;飲食文化是在消費飲食的過程中產生的,是一種消費文化👏🏻。

當然👩🏿⚖️,飲食的生產和消費是緊密相連的,沒有烹飪製作🤿,就沒有飲食消費,烹飪是前提🧏🏽♂️🚴🏿,所以飲食文化是從從烹飪文化派生而來的,但顯然🎸,飲食文化也就包含了烹飪文化🚱,其概念的內涵外延都比烹飪文化來得豐富。所以💆🏼♂️,廚師講的是烹飪文化;吃貨聊的是飲食文化。而真正的美食家,則非兩者皆通不可🧔🏿♂️!

飲食文化,有多重劃分法,如按地域劃分🧓,有東方飲食文化🏇、西方飲食文化📯。按歷史時代劃分,有史前飲食文化🧗🏿♂️、古代飲食文化、近代飲食文化🧛♀️、現代飲食文化等。還可以按民族、宗教等劃分♌️。不論哪一種劃分🚭,飲食文化裏都有一個章節🤷🏼,論述飲食的生理需求和飲食的精神需求🔆,而這在烹飪文化裏是不涉及的🛍。

所謂飲食的生理需求,也是分層級的,首先是滿足人的生存最基本的需求,人餓了必須吃可以延續生命的食物;其次👨🏽🔬,要滿足咀嚼和吞咽的順利📭,幹稠湯稀、鹹酸甘辣就得兼顧👱🏿;還得滿足對澱粉(主食)👩🏿🏫、蛋白質、維生素(副食)的合理搭配,以上構成了飲食的基本生理需求。

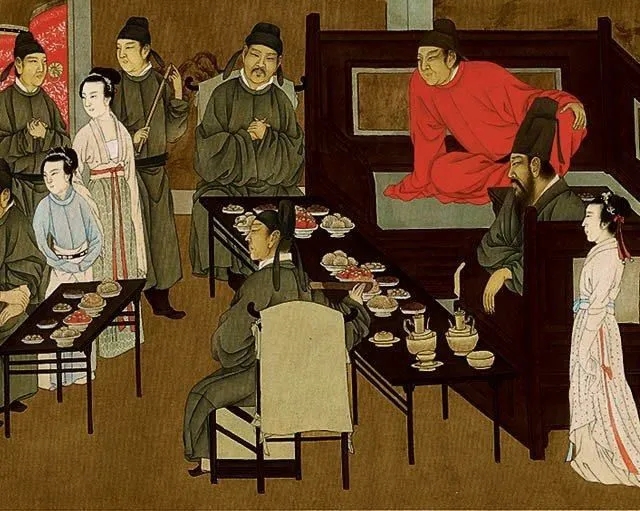

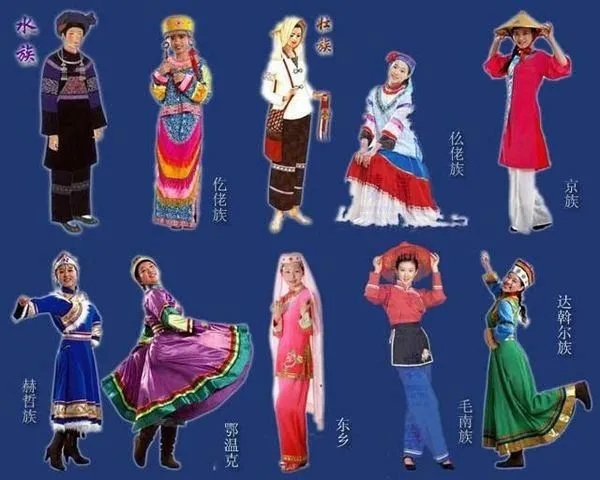

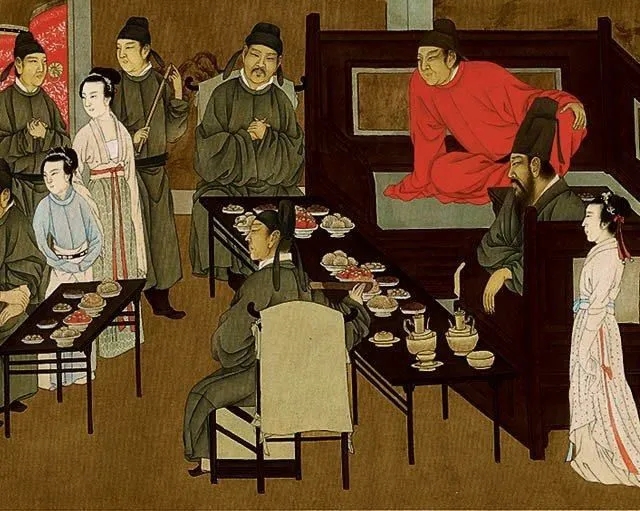

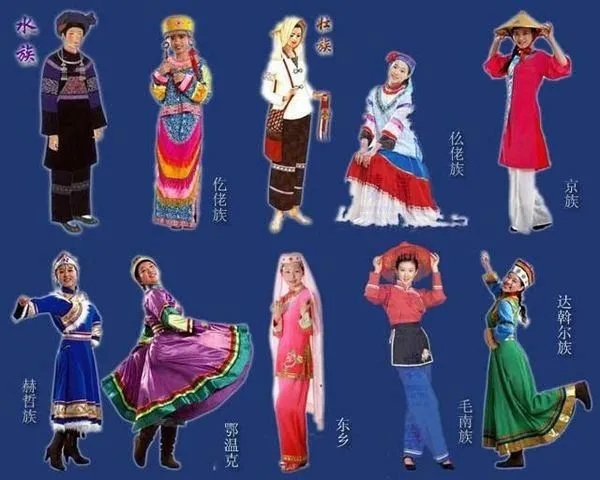

而隨著社會政治經濟的發展,等級社會的出現,人們對飲食除了生理需求外🧙🏻🍹,也產生了精神需求⚫️。比如,皇家祭祀用的飲食,宮廷貴族的奢侈炫耀性飲食🚣🏼♂️,節慶日的特定飲食,政務商務的功利宴飲,乃至婚嫁慶生的歡聚宴請👳🏽♂️,朋友間的一醉方休,其飲食已經不僅僅滿足生理需求即可(吃飽)🧑🏻🔬,還要滿足精神需求,就有了所謂的“六性”需求:奢侈性🚵🏼♂️、稀缺性、地域性👨🏻🔧🤴🏽、時令性、廚藝性🧑🏻💼、文化性。這六性🪜,都是為了滿足或奢侈、炫耀🙂↔️;或獵奇🧚🏻♀️、探秘;或尊重🏄🏿♀️、重視🛼🧊;或分享🐃、共享等各種精神需求。這時🧒🏼,飲食所呈現的已經是形而上的文化形態了,就好比服裝從最初的遮住禦寒的生理功能到現在能表達民族🚇、宗教、時尚、人體美、職業🏌🏼、品位等精神需求一樣。

所以🧑🤝🧑,中國現在歷經改開四十年,飲食早已突破了文革時期以票證供應為標誌的滿足基本需求階段,在人均GTP已經超過一萬美元的今天,大旅遊時代的到來🥵,我們的飲食包括烹飪工作者🧚🏼♂️,也應該視角升級,把飲食開發從所謂的“味道為王”升級為註重文化🤳🏻👨❤️👨、情趣滿足精神需求上來。你看看服裝業,還有誰設計冬裝🧔🏽,以“暖和為王”為宗旨在拼命設計老棉襖棉衣🟰?